Der Berner Stadtbach und die Wasserkunst

Der nachhaltig fliessende Strahlungsenergiestrom der Sonne wird zum Teil an und in der Atmosphäre oder auf der Erdoberfläche gleich wieder reflektiert. Der übrige Teil wird in der Atmosphäre und auf der Erdoberfläche absorbiert oder umgeladen und wirkt so als dominierender Antrieb für alle nachhaltig laufenden Prozesse auf der Erde.

Durch die Absorption der Sonnenstrahlung in der Atmosphäre und auf der Erdoberfläche, aber auch durch die sehr unterschiedliche Intensität dieser Strahlung zwischen dem Äquator und den Polen, werden die globalen Zirkulationen von Wind und Wasser angetrieben. Bei diesem Absorbieren des Strahlungsenergiestromes der Sonne wird massiv Entropie produziert, also dem entsprechend Potential zur Verfügbarmachung von Prozessleistung dissipiert und somit das Angebot für die nachgelagerte Nutzung von Energieströmen, getragen durch Wind und Fliessgewässer, eingeschränkt.

Diese sinnlich spür- und greifbaren natürlichen Energieströme, getragen durch Wind und Fliessgewässer, werden seit Jahrtausenden von den Menschen für den Antrieb technischer Prozesse genutzt, wobei es im Wasserbezirk des Stadtbachs von Bern die Wasserkraft war, welche seit dem Mittelalter genutzt wurde.

Bereits in der Antike wurden erste „Wasserkunst“-Werke entwickelt, so z.B. über Wasserräder angetriebene Schöpfwerke zur Bewässerung von Kulturland.

Gegenwarts-Wasserkunst am Stadtbach

Am 30. Juni 2005 machte der Gemeinderat der Stadt Bern in einer öffentlichen Mitteilung bekannt, dass im Zuge der Sanierung der Gerechtigkeitsgasse das Projekt „Gegenlauf im Fluss“ von Martin Beyeler als Kunst im öffentlichen Raum realisiert werden solle; dies als Ergebnis eines Wettbewerbs zur Neugestaltung der unteren Einfahrt in die Gerechtigkeitsgasse.

Der Stadtbach fliesst nun dort auf einer kurzen Strecke stadtaufwärts (im Bild-Vordergrund). Der Künstler Martin Beyeler versteht sein geniales Wasserkunst-Werk als Denkanstoss, denn der stadtaufwärts fliessende Bach soll die Altstadtbesucher zum Verweilen und Nachdenken einladen.

Das Projekt wurde baulich verblüffend gut realisiert und funktioniert vollkommen ohne Hilfsenergie.

Vor dem Wasserkunst-Werk innehaltend und mitgenommen vom anders laufenden Wasser, können die Gedanken hinüberfliessen, etwa in Richtung eines Paralleluniversums mit anderer Gesetzmässigkeit, mit abnehmender Entropie, mit rückwärts laufender Zeit, etc.?

Aber aufgepasst, die Realität gleich daneben, inklusive dem nicht nur schwach motorisierten Individualverkehr, beachtet das Kunstwerk kaum und nicht selten kommen durch eben diese Realität auch die die Installation schützenden Poller zu Schaden (im Bild-Hintergrund erkennbar).

Frühneuzeitliche „Wasserkunst“ am Stadtbach

Im Zuge der Gründung und des Stadtbaus von Bern ab dem Jahr 1191 wurde auch die Brauchwasser-Infrastruktur der Zähringerstadt gebaut. Der Stadtbach wurde aus den Weiern ausserhalb Holligen, dem Gebiet Untermatt unterhalb Bümpliz, zur neuen Stadt hin kanalisiert und geleitet und floss dort über Verzweigungen durch alle Längsgassen der damaligen Stadt sowie wiedervereinigt unterhalb der heutigen Gegenwarts-Wasserkunst nordwärts zu den Triebrädern der Stadtmühlen und danach in die Aare.

Dieses Brauchwasser diente gewerblichen Zwecken, wie z.B. dem erwähnten Mühlenantrieb, dann periodisch, mit Schiebern geleitet, als Reinigungs- und Spülwasser für die gemeinschaftlichen Abortgräben der Häuserreihen, aber auch als lenkbare Löschwasserzufuhr.

Neben der Brauchwasserversorgung war die Trinkwasserversorgung innerhalb der mittelalterlichen Stadt selbstverständlich von grösster Bedeutung und diese basierte am Anfang auf Sodbrunnen und den zuerst zwei Quellbrunnen am Nordabhang der Altstadt. Der zunehmende Trinkwasserbedarf konnte später, vor allem in trockenen Jahren, kaum mehr mit den Quellen im Stadtinnern gedeckt werden und ab dem Ende des 14. Jahrhunderts wurde dann Quellwasser von ausserhalb der Stadt mit dem damals neuartigen, hölzernen Druckwasser-Leitungssystem in die Stadt geleitet. Es wurden erste Stockbrunnen in Holzkonstruktion erstellt und dann in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch die ersten steinernen Figurenbrunnen.

Die Befriedigung des weiter steigenden Trinkwasserbedarfs war eine grosse Herausforderung für die Behörden der Stadt und die Herleitung von Quellwasser mit langen Leitungen, z.B. vom Gurten-Gebiet, war sehr aufwändig, sowohl bei der Erstellung, wie auch im Betrieb.

Näher liegende Quellen, wie die ergiebige Küngsbrunnenquelle am Rande der Brunnmatt, ca. 1,2 km westlich der Tore der Stadt gelegen, waren zwar bekannt, lagen aber auf zu tiefem Niveau. Es ist dokumentiert, dass verschiedene, auswärtige Unternehmer ab dem Jahr 1481 mindestens fünfmal erfolglos versuchten diese Küngsbrunnenquelle für die Trinkwasserversorgung der Stadt verfügbar zu machen.

Dann, im Dezember 1584 präsentierte ein Niklaus Strasser dem Rat der Stadt ein auf eigene Kosten erstelltes Modell einer Pumpeinrichtung mit dem er die Behörde davon überzeugte, dass er im Stande sei das Wasser der Küngsbrunnenquelle zu den höher liegenden Stockbrunnen der Stadt zu fördern. Ab dem Frühjahr 1585 wurde die künstliche Wassermaschine, die „Wasserkunst“, nach dem Konzept des Pfarrers Niklaus Strasser aus Stallikon, errichtet und dann in Betrieb gesetzt. Anfangs Oktober 1585, an einem Sonntag nach der Predigt, so wird berichtet, spielte die Wasserkunst zum ersten Mal und die Bürger strömten in Scharen hinaus um das Werk zu besichtigen.

Die „Wasserkunst“ bestand ursprünglich, soweit noch nachvollziehbar, aus sechs Pumpzylindern, wobei jeweils zwei Pumpen als Doppelkolbenpumpe von einem Wasserrad angetrieben wurden. Die demnach drei hintereinander angeordneten Wasserräder wurden durch das Triebbächli angetrieben. Dieses Triebbächli war eine Ausleitung aus dem Sulgenbach oder alternativ, in Notfällen, aus dem weiter oben am Hang in Richtung Stadt fliessenden Stadtbach. Mit den Pumpen der „Wasserkunst“ wurde das Trinkwasser der Küngsbrunnenquelle in das Brunnhüsli, die Brunnstube oben am Hügel der Insel-Kreuzmatte, gefördert, aus welcher es dann zu den Stockbrunnen in der Stadt zu fliessen vermochte.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die „Wasserkunst“ erstmals umfassend erneuert und durch zwei nebeneinander angeordnete Pumpen mit je einem grossen Wasserrad sowie dafür aufgeteiltem Triebbächli, ersetzt. Ebenfalls in diesem 17. Jahrhundert, wurde durch die Verbesserung der Fassungen und der Kanalisierung und Einfassung das relativ warme Quellwasser aus der Untermatt und dem Weiermannshausgut zum eigentlichen Triebbächli für die „Wasserkunst“, denn dieses Warmbächli hatte gegenüber dem Sulgenbach grosse Vorteile, da es bei diesem passiere, dass er bei grosser Kälte „zeboden gfriert“ und „vil wust ynherführt“ (verunreinigt sei).

Am Ort der frühneuzeitlichen „Wasserkunst“, steht noch heute das Brunnenhaus, wobei dessen Betrieb, mit der zuletzt im Jahr 1881 dort eingebauten, vierzylindrigen Kolbenpumpe, im Jahr 1911 endgültig eingestellt wurde.

Die im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit als „Wasserkunst“ bezeichneten Wassermaschinen wurden einerseits mit Triebwasser über Wasserräder angetrieben und förderten andererseits mit Schöpfwerken oder eben dann mit den Kolbenpumpen Wasser auf ein höheres Niveau.

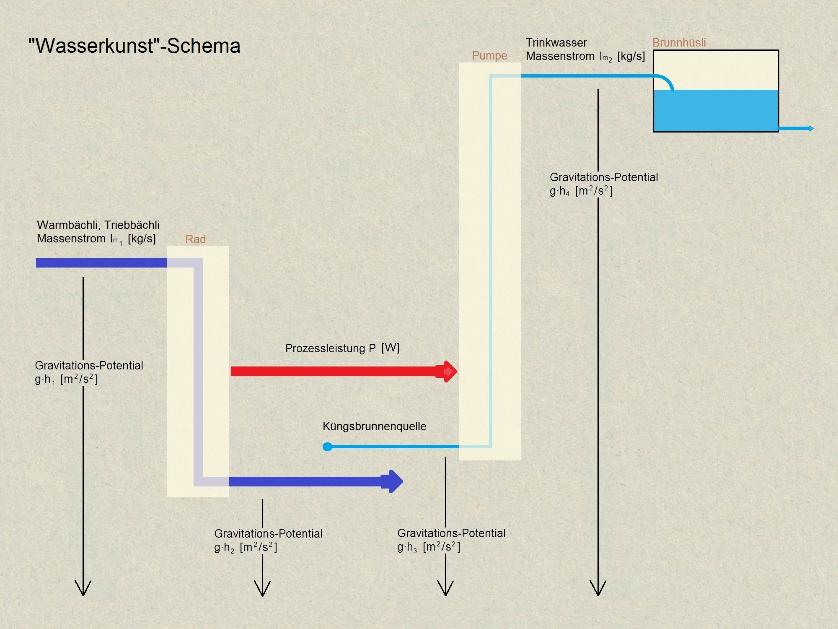

Wir wollen nun für die „Wasserkunst“ im Küngsbrunnenhus auch noch anhand eines einfachen Prinzipschemas die Wasser- und Energieströme beschreiben. Auch wenn dort ursprünglich mehrere parallel arbeitende Systeme errichtet wurden, vereinfachen wir für unsere Betrachtungen auf ein Ersatzsystem.

Das Warmbächli-Triebwasser bzw. dessen Wassermassenstrom Im1 geht auf dem Potential von g×h1 in unser „Wasserkunst“-System hinein, treibt intern, im ersten Teilsystem, das ideale Wasserrad und fliesst danach als Unterwasser bzw. Abwasser, auf dem Gravitations-Potential von g×h2, aus unserem System heraus und weiter zum Sulgenbach.

Der Wassermassenstrom trägt einen Energiestrom Iw=Im×g×h, also proportional dem Gravitations-Potential (g×h), in den Prozess hinein und hinaus. Die Energiestromdifferenz auf Grund des Potentialunterschieds bezeichnen wir als Prozessleistung P.

Im zweiten Teilsystem wird, mit der im ersten Teil verfügbar gemachten Prozessleistung P, der Trinkwasser-Massenstrom Im2 mit der idealen Pumpe (inklusiv idealer, reibungsfreier Leitung) vom Gravitations-Potential der Küngsbrunnenquelle (g×h3) auf das Gravitations-Potential des Brunnhüsli (g×h4) gefördert.

Unsere Betrachtung geht von einem isentropen Prozess aus, welcher demnach theoretisch auch reversibel ist und also umgekehrt ablaufen kann (unser Schema stellt allerdings nur die eine Richtung dar). Die Reversibilität ist eben eine Eigenheit solch theoretischer Betrachtungen, die einen idealen, isentropen Vorgang zu Grunde legen, welcher in unserer Realität nicht machbar ist, aber als Massstab zur Beurteilung der Qualität technischer Lösungen dienen sollte. Eine andere Eigenheit des isentropen, reversiblen Prozesses ist, dass dabei die Richtung der Zeit nicht eindeutig definiert ist (was ist vorher, was nachher?).

In unserer Realität hingegen ist es klarer als das Brauchwasser des Stadtbachs, dass dieser Stadtbach abwärts fliesst und dass die Entropie und die Zeit Schwestern sind und zunehmen, nämlich wortwörtlich sonnenklar!

Weitergehende Betrachtungen zum Berner Stadtbach

Geschichte des Stadtbachs mit Karten, Plänen und Bildern

|

Stadtbach_Bern.pdf Größe: 7586,749 Kb Typ: pdf |

Karte Wangental-Bern, Siegfriedkarte von 1870 ergänzt mit neuen Bildern

|

Bern_Stadtbach_Siegfriedkarte_1870_bezeichnet.jpg Größe: 32920,138 Kb Typ: jpg |